1947年2月23日,华野十个纵队在陈毅、粟裕的指挥下,向国民党北线李仙洲兵团发动了总攻。仅仅四个小时后,李仙洲8个整编师5.6万人在顷刻间覆灭,以李仙洲为首的数十名将校以及数万士兵被华野俘虏,从俄创下了国军自国共内战开启以来最大的失败。

照说李仙洲的兵力极其雄厚,又背靠莱芜城,无论怎么说也不可能在4个小时内被全歼。对此,李仙洲的上司王耀武想破了脑袋也没想明白,于是他发出了一个著名的疑问:

“就是放五万头猪,共军就算花三天三夜也抓不完啊?”

一、国民党在莱芜战败的原因

莱芜大败,国民党军中谁到底该背这个锅?大家一直众说纷纭。按照国民党内部的说法,主要有二。

在国民党军“丢失”大陆之前,其高层皆认为,李仙洲理应负总责。1947年2月24日,蒋介石亲自飞临济南为莱芜战役善后。蒋介石说:“(莱芜战役失利)全在李仙洲指挥部署失误,是其指挥无方实有致之。”

为此蒋介石还把王耀武大骂一顿,说他是“不知其人不可用而误国至此”。

然而在国民党政权远赴台湾之后,情况又变了。原来,莱芜战役中的整编46师师长韩练成暴露了。原来早在抗战时期,韩练成就已经秘密入党,成为了我军的“卧底将军”。莱芜战役中,韩练成将所有的情报都提供给了我军。在战役开始之前,韩练成还故意脱离46师的指挥岗,使该师不战而崩,导致了李仙洲集团全局的失利。

因此韩练成被台湾方面扣上了“最危险共谍”的帽子。而莱芜战役的失败,又成了韩练成的“过失”。

然而整整七十年之后,也就是2017年,蔡英文公布了一批历史档案,其中就包括了一些蒋介石的手令。其中一份手令充分证明,在莱芜战役中,除了韩练成这个“真卧底”,其实还有一个不可忽视的“超级卧底”。

要解释蒋介石为何是“超级卧底”,就要先搞清楚啥叫“手令”。

自秦代以至于清代皇帝的下行文书统称为诏敕、谕旨,它们往往是皇帝不经正式机构程序,以皇帝个人名义下达的命令和意见。一般来说,这些手令墨敕具有和正式文书相等的效力,可谓是一言九鼎,接受者不得不执行。

到了民国时期,由于独裁者连接出现,因此也有与帝国时期相同的“手令墨敕”。只不过这些手写的文书,一般被称为“手令”。

一方面,这些“手令”很少经过正规程序,经常越级发放;另一方面,蒋介石所颁布的“手令”特别多,据一位曾长期任职于军事委员会委员长侍从室(以下简称侍从室)人士的估计。自1936年1月起,至1948年4月止。侍从室积累收藏蒋的手令,即有120余箱之多。

蒋介石一直以“名将”自居,特别喜欢越级指挥,因此手令也成为了蒋介石进行“遥制”的工具。对此,他的属下将领既深恶痛绝,也无可奈何。长期担任侍从室电话监听员的王正元对此深有体会。他说:“在国民党高级军事指挥官中,没有哪一个不知道蒋介石喜欢用长途电话询问情况,下达命令,指挥战事的。”

冯玉祥在淞沪会战时注意到:“前方打仗的军队,指挥的权限不一,最高统帅,连一连炮兵他都指挥着。

蒋介石自命不凡,但他的越级指挥往往起到反效果。李宗仁曾在回忆录中认为,抗战时期军事指挥系统的最大缺点,即为蒋介石的越级亲自指挥:

抗战时,他常常直接指挥最前线的师长,抗战后对共军作战,他竟然连团长也指挥起来。”

“他只是坐在高级指挥部,全凭一时心血来潮,揣测行事,指挥系统就乱了”。

而在莱芜战役中,蒋介石将“越级指挥”的破坏性发挥到了极致。

二、蒋介石越级指挥,王耀武补天乏术

莱芜战役爆发前,蒋介石原本打算一口气拿下我山东解放区。为此,蒋介石聚集了40多万兵力。秉承蒋介石的旨意,陈诚亲临前线,他将攻击部队编为南北两个攻击集团。南兵团为主攻集团,

南兵团为主攻兵团,由整编第19军军长欧震指挥整编第11、25、59、64、74、77、83师和第7军,由陇海路出发,沿沂河、沭河分3路直指中共华东区的中心所在地临沂;。

北兵团为助攻兵团,由第2绥靖区副司令李仙洲指挥第12、73军和整编第46师,由胶济路出莱芜、新泰,切断中共部队的后路。

按照陈诚的计划,南北集团将像一个核桃夹子一样,把华野这颗硬核桃碾碎。无论华野大军如何在山东转移腾挪,也逃不过被全歼的命运。

面对如此危局,陈毅和粟裕决定打一场大歼灭战,只能破敌一部,必能阻止国民党的这次猛烈攻势。

负责战斗指挥的粟裕敏锐地发现,国民党军这一次行动,似乎吸取了过去失利的教训,南线10余万兵力在宽不过几十里的战线上,以密集平推方式缓慢推进,稍遇抵抗就停滞不前,7天才走了70里。各部都互相观望,表现得十分谨慎。

相比之下,李仙洲的北线部队却表现得相当冒进。该集团下属的8个整编师,已经到达新泰、莱芜等地,摆出了一个一字长蛇阵。按照原计划,北线明明是助攻,如今却喧宾夺主,处于不利的地位。

原本华野准备对敌南集团实施诱敌深入,争取歼敌一部,但欧震十分谨慎,看不出破绽。于是陈毅通过粟裕的报告,想出了一条妙计:“我军为何不示形于南,攻击于北呢?”

因此陈毅提出:“我军主力急行北上,彻底解决北部敌人”。粟裕一听,拍着大腿赞叹道:“军长真是高明啊!”

说句题外话,有人认为陈毅擅长大兵团指挥,实际这是不准确的。蒋介石就曾说过,陈毅是我军中的“狡猾之最”。陈不离粟,粟不离陈。粟裕智计百出,陈毅同样足智多谋。华野的胜利,不能光算在粟裕头上。

陈粟定计之后,立即命令第1、4、6、7纵自临沂北上,会合从胶济线南下的8、9、10纵队,围歼李仙洲部。留下陈士榘带领2、3纵队伪装主力,担任牵制任务。

按照粟裕“壮大声势”的命令,陈士榘在临沂周围大修大建,建造了三道大阵地。一时间三道阵地到处红旗飘飘,锣鼓震天。粟裕就是要让陈诚误以为我军将会死守临沂,与国军决战。

陈诚不知是计,命令欧震猛攻临沂。而陈士榘则且战且走,最终放弃了这座首府。如此“大胜”,让陈诚狂喜不已。他对记者说:“陈毅所部之新四军,据官方估计,其损失总数已经有16个旅,7个纵队,约当总兵力的三分之二”。

对于这场“狂胜”,蒋介石也颇为得意,他自信“此次战略可说完全成功”、“此心略慰”。他认为陈毅“失去老巢,不会有大作用了”。如今所要做的,就是堵住黄河渡口,以免陈毅“残部”向黄河北岸流窜。

然而国民党军未经大战便占领临沂,使第二绥靖区司令王耀武起了疑心。国军虽然占领了临沂,但俘虏不多、缴获也不多,战斗的规模也不大,华野主力显然没有被歼灭。

因此王耀武加紧了侦察,并得到了解放军正在北移的消息。于是王耀武紧急向蒋介石发电:

“由南向北急进之匪军,应为其主力之转用,显有打击北路兵团之企图。”

至少在此时,王耀武已经知晓了李仙洲正处于危险之中。于是他在致电南京的同时,又命令李仙洲赶紧收缩。

然而蒋介石对于王耀武的判断却不屑一顾。他说国军在临沂搜出了重武器,就可以知道华野撤离临沂,并非有计划之行动。解放军主力之所以北移,正说明他们遭受了严重打击,无力与南线主力争锋,故而做出北渡黄河以避战的穷途末路之举。

按照蒋介石的判断,李仙洲不仅不应该收缩,反而应该主动向南迎敌,进而歼灭“陈毅之残部”。

因此蒋介石电令王耀武,必须严格执行原南北夹击之作战方案。“勿使其继续北窜”。蒋介石对王耀武下了命令,但仍觉得不放心。于是他故技重施,再次来个“越级指挥”。他派遣空军向李仙洲空投手令,严令其回防,否则以抗命论处。

本来李仙洲接到王耀武的命令,于2月16日撤离颜庄,73军自颜庄后撤莱芜,12军自莱后撤胶济公路。结果到了2月17日,蒋介石却命令各部重回原地。部队如此来回运动,疲于奔命。而就在这时,华野十个纵队已经从四面八方围了过来。

王耀武见势不妙,于是不等蒋介石批准,命令李仙洲部火速后撤。然而由于蒋介石先前的错误,导致李仙洲延误数日,如今再想撤已经来不及了。

然而即使在这时,局势仍有转圜的余地。李仙洲意识到自己的部队被围之后,于是将部队猬集于莱芜城周围,准备凭借城防工事负隅顽抗。李仙洲认为,华野缺乏重型武器,一时间肯定奈何不了莱芜的城墙。与其攻出去,不如固守待援。

实话实说,如果李仙洲真的据城死守,华野可能还真拿他没办法。8个整编师死守坚城,如果没有足够的重武器,是没那么容易拿下的。

然而就在这时,蒋介石又来坏事了。

三、最大卧底

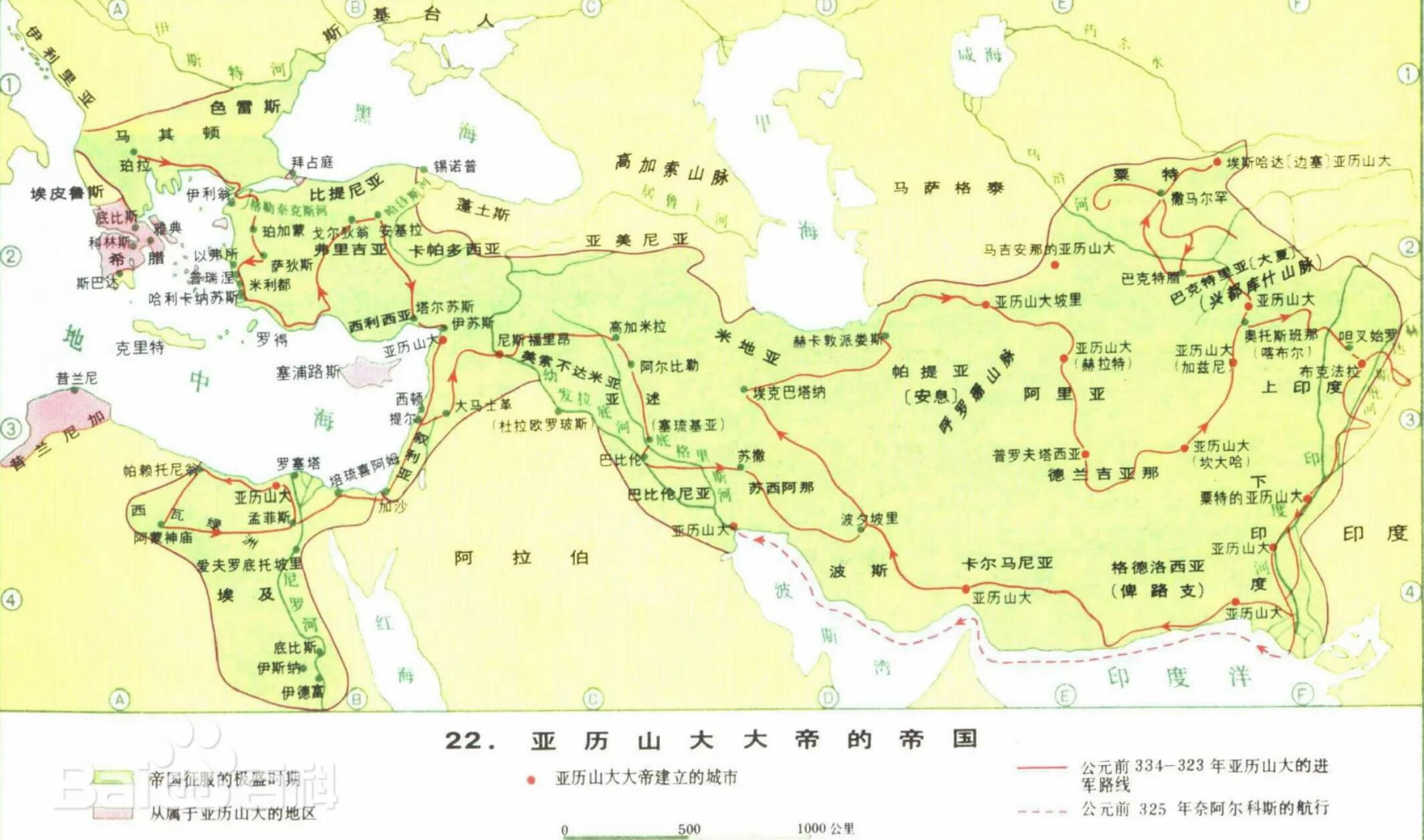

前文提到,蔡英文公布了一些蒋介石的手令,其中一条就是关于莱芜战役的。(如上图所示)

在这封手令中,蒋介石不仅痛骂李仙洲不敢正面迎敌,缺乏勇气,还要求李仙洲全力出击:

“今日拂晓全线行总攻,攻击敌军主力在此于一点,即不难迎刃而解……”

原来此时,蒋介石依然坚定地认为,莱芜城周围的华野部队是“败军之师”,可以轻易击破。

在此前,他命令空军司令周至柔乘机亲自侦查我军动向,结果发现了我军在运河上架的浮桥。由此蒋介石上当了,他误以为陈毅、粟裕将向西逃跑,北部出现的解放军必然不是什么“攻击主力”。

然而实际上,我军之所以向西架浮桥,不过是粟裕的“疑兵之计”,就是让蒋介石误以为我军要向西行动。

因此蒋介石认为李仙洲非但不应该死守,反而应该打出去,要让我军知道国军的“军威”,同时不准让我军“一人漏网”。

蒋介石的指挥脱离实际明明已经到了这种地步,但对于这个极其荒唐的手令,李仙洲又偏偏不得不从。因为他明白,如果不听蒋介石的手令打了败仗,面对他的将是严厉地惩罚。中央军的将领都知道,奉行蒋先生的命令,往往要吃败仗,但是如不听他的命令,出了乱子,便更不得了。所以大家索性不出主意,让委员长直接指挥,吃了败仗由最高统帅自己负责,大家落得没责任。

本着不求有功,但求无过的心态,李仙洲虽然觉得不对劲,但仍蒙着脑袋服从了命令。

由于蒋介石空投手令是临时行为,因此作为李仙洲上司的王耀武可能压根都不知道。

2月23日,李仙洲的五万大军杀出了城外。李部后尾刚刚脱离莱芜,华野便占领了莱芜城,随后从四面八方杀出,发动了大规模的攻势。因北撤路线位于一狭长地带,空间有限,无法展开。因此李部被迫向内收缩,互相拥挤、队形大乱,实际已经无法指挥。短短4个小时内,5.6万大军完全瓦解,国民党军遭遇了史无前例的大败。

王耀武听闻李仙洲等五万人被俘,不禁发出疑问:“就是放五万头猪,共军就算花三天三夜也抓不完啊?”他实在无法理解,李仙洲部兵强马壮,为何败得如此之快。

但从蔡英文所公布的手令来看,其最大责任人不是别人,正是蒋介石自己。

如果说韩练成是“真卧底”,那么蒋介石就是国军之中的“超级卧底”。李仙洲至少有2次机会能够逃出生天,但在蒋介石的瞎指挥之下,一切都化为了乌有。蒋介石若不绕开王耀武,越级指挥,也不会有如此的大败。

莱芜之败,让蒋介石受到了莫大的打击,毕竟他全程指挥此役,其结果却是“如此重大失败为生平未有之惨败”。“实为国军无上之耻辱。”

然而蒋介石却不承认自己指挥有什么失误,反而将责任推给下属,说李仙洲指挥无方,王耀武用人不当。不仅如此,蒋介石还拿徐州绥属主任薛岳做替罪羊,夺了他的兵权,改由顾祝同统一指挥华东战事。

粟裕听闻薛岳下台后,高兴地说:

“薛岳用兵尚机敏果断,而顾祝同历来是我军手下败将。这无异以庸才代替干才。在高级军事指挥人员的更迭上。正象征着国民党的日暮途穷,必然走向崩溃。”

四、蒋介石越级指挥之根源

那么蒋介石为何会越级指挥呢?

按照蒋介石自己的说法,他只有在部属的能力不足时,才会越级指挥。按照现代的说法,蒋介石是个“爹味”非常重的人,他对于手下的管教,每多出于家长式的管教。蒋介石手下的黄埔生,本就是他的学生,他总是以校长自居,总把这些学生视为小孩,老是觉得这些毛头小子会出乱子而不放心……什么事情都不放心他们去做,而事实干预他们,而且干预的厉害。

在开会上,他经常对属下将领说:“你们总觉得我这个老头子絮絮叨叨,不听我的话。但实际上不听我的话,你们都会被共产党抓去。”

蒋介石不仅看不起黄埔学生,甚至连李宗仁、白崇禧、陈诚、薛岳这些宿将也看不起,常常采取介入其指挥的行动,让人不胜其恼。

对于蒋介石喜欢越级指挥的真正原因,李宗仁的评价一针见血。他认为蒋介石暴得大名,只担任过中下级别的军官,缺乏历练。因此非常缺乏大兵团指挥的能力,只能以指挥小兵团的方式来指挥大规模作战,其集中表现就是爱发手令。

面对蒋介石的漫天手令,像李宗仁这样的地方实力派干脆选择拒收,你说什么都不听。

而像薛岳这样半独立的地方实力派,则选择躲避。比如1941年长沙会战时,薛岳本来打得很好,结果在战局紧张之时,蒋介石一个电话将军队调乱,薛岳一时无法补救,被打得大败。薛岳一气之下,竟不听统帅部要求将部队撤往湘西的命令,反而将部队撤退到了江西。有人问薛岳为何这么做,薛岳说:“跑得远一点,蒋委员长的电话就打不通了。”到了解放战争时期,随着国共势力的消长,蒋介石的威信逐渐丧失,他的手令也逐渐失去了效力,国军将领那是能不听就不听,能躲就躲。

然而在淮海战役中,蒋介石的手令还是坏了大事。当淮海战役进入最后阶段后,杜聿明带领20多万大军南撤。为了安心打仗,他故意关闭电台,拒守一切电报和文件,就是担心蒋介石会瞎指挥。

谁知人算不如天算,蒋介石见电报打不通,竟故伎重演,将自己的手令丢给了杜聿明。这一次,杜聿明是想躲都躲不掉。无奈之下,杜聿明只好硬着头皮与我军硬顶。他绝望地说:“罢了,反正天下也是他的,随他怎么折腾吧。”果不其然,杜聿明的20多万大军全军覆没,杜聿明自己也被俘虏,国民党主力从此丧尽。

因此可以说,国民党的失败固然是多方面原因造成的。但蒋介石的越级指挥是最大的原因之一。毛泽东做重大决策时,总是先征询下级意见,甚至进行往返多次的研商,最终由中央军委作出定案。毛泽东往往给部下赋予了极大的独断权力,各野战军可按照自己的判断和战场现况指挥作战,因此我军在指挥上具有极大的弹性和机动性,进而每次都能掌握战场的主动权。

单字解释: 台 当 局 公 布 旧 档 解 开 年 前 王 耀 武 的 疑 问 国 军 有 个 超 级 卧 底版权声明

本文仅代表作者观点,不代表历史迷立场。

本文系作者授权历史迷发表,未经许可,不得转载。