北魏汉化的巅峰,始于孝文帝迁都洛阳。

但,盛极则衰。

恰恰是迁都洛阳之后,北魏开始走向崩溃边缘。

孝文帝之前,北魏一直在进行汉化,并不是到了孝文帝才开始汉化。

所谓汉化,实际是胡人部落形态演化到汉人王朝形态,包括政治、经济、文化等各个方面。部落到王朝,是政治改革;游牧到农耕,是经济改革;野蛮到文明,是文化改革。而核心是政治改革。

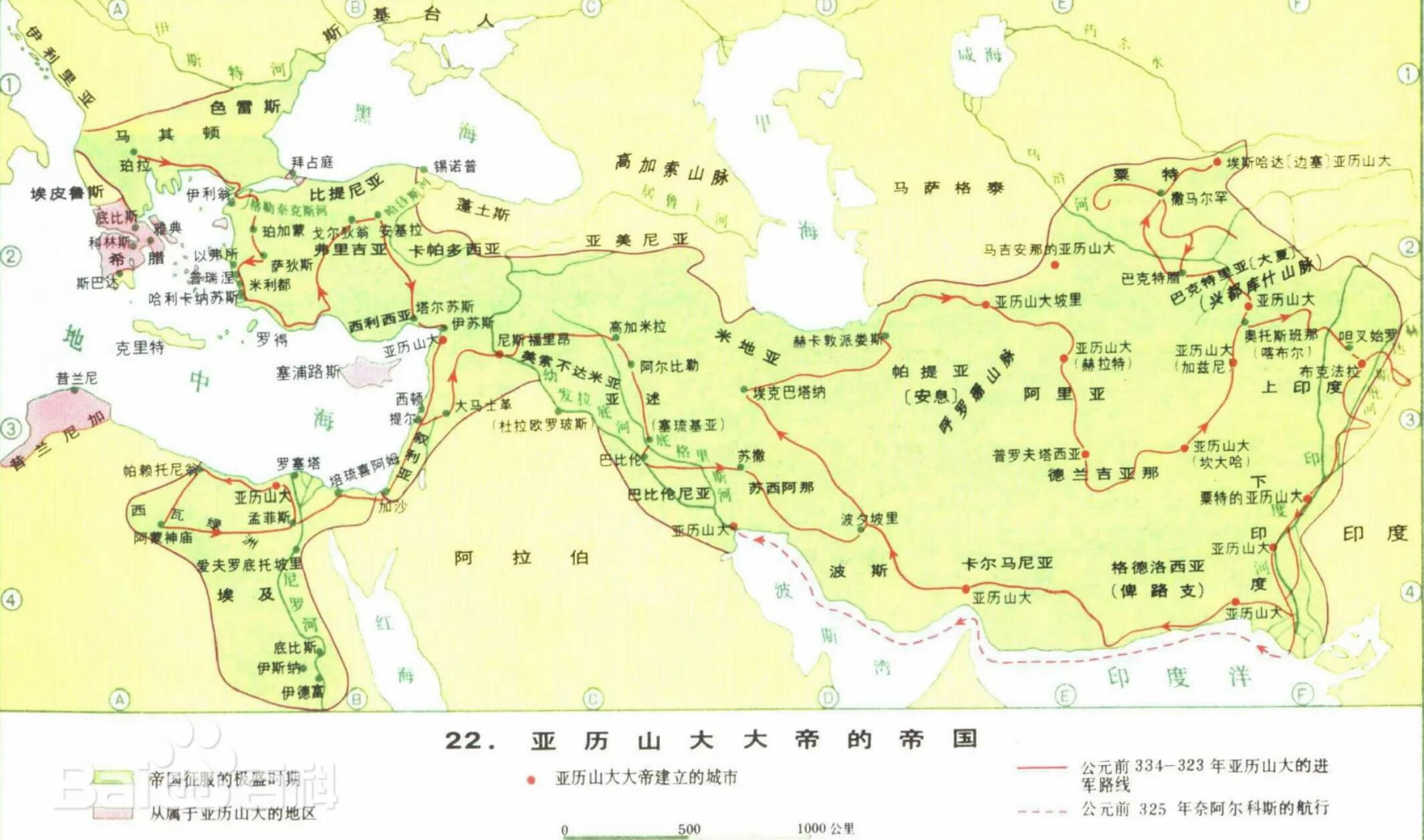

汉化或汉化改革,是胡人内迁以来的大趋势。这个大趋势从五胡乱华之时就开始了,甚至可能还要更早。

五胡乱华,胡人雄主辈出。但每一个胡人雄主身边的身边,几乎都站着一个汉人士大夫。

前赵刘渊,尊师大儒崔游;后赵石勒,礼敬谋主张宾;前秦苻坚,以寒士王猛为心腹。甚至,就连最后一个崛起的大夏赫连勃勃,也有一个王买德为他出谋划策。

为什么胡人雄主的标配都是汉人谋士?

这其实就是胡人在汉化。

上马打天下,却总归要下马治天下。

下马治天下,实际是组织政权的工作。而组织政权的工作,就是政治层面的汉化,即如何采取中原王朝的形式管理国家、治理百姓。这件事最重要,但胡人干不了,所以只能依靠汉人精英。甚至,即便是马上打天下,也要了然山川形胜、懂得纵横捭阖。这时候,还要依靠汉人精英。

慕容鲜卑先后建立了五燕政权,即前燕、后燕国、南燕、西燕和北燕。那慕容鲜卑依靠了哪个汉人谋主?慕容鲜卑缺乏定国级的汉人谋主。但,这不是因为慕容鲜卑不需要,而是因为慕容鲜卑的汉化程度最深。这一系鲜卑人自己就能搞定组织政权的工作。

拓跋鲜卑最为野蛮,汉化程度也最低。但,拓跋鲜卑的汉化最为生猛。

名士崔浩,先后辅佐了北魏三代国主。组织政权、组织战争,甚至编写国史的意识形态工作,全由崔浩打理。

汉武帝“杀母立子”,是为了防止外戚干政的一时之举。而拓跋鲜卑则创制了“子贵杀母”的皇位继承制度,即“后宫产子将为储贰,其母皆赐死”。汉武帝只是一时做法,而拓跋鲜卑则玩成了类世制度。

而最厉害的手段,是“离散部落”。拓跋珪将草原诸部落统统打碎,甚至包括自己嫡系的拓跋鲜卑,也照样打碎。打碎之后,再做重新编派为八部,由八部大人负责统领。

虽然成也部落制,但拓跋鲜卑竟能一手毁了部落制。这种做法,比刮骨疗毒可狠多了,相当于自我肢解后再自我重组。所以说,拓跋鲜卑虽然汉化较晚,却汉化得最为生猛。

但,这种汉化主要集中在政治层面,即部落制向王朝制演化。而所谓的王朝制,实际是百代皆行的秦政制,干脆点儿说就是中央集权。

部落制,是分权的;王朝制,是集权的。所以,胡人王朝的政治演化之路,就是从分权走向集权。

集权的标配,是官僚制。

于是,北魏汉化改革,首先要解决的问题不是移风易俗,而是如何建立官僚制。建立官僚制这件事,不是从孝文帝开始的,而是从孝文帝的祖母冯太后开始的。

北魏也有官员。但官员主要是拥有军队和军功的部落长。部落兵和部落长,不用北魏朝廷发工资。他们自己出去抢劫就行。但是,北魏统一北方之后,就不能再抢劫了。因为你无论抢谁,都是在抢自己人。

于是,一众部落军事贵族们,开始贪污受贿了。贪污的收入,成了官员的主要劳动所得和生活来源。如果贪污的效率太低,那就继续抢劫。

一靠贪污、二靠抢劫,这是北魏官员的生活方式。所以,北魏官员,主要是地方官员,仍停留在部落政治的层面。自家部落才是人,而汉人和中原天下只能算牧场和牛羊。

为什么要禁止抢劫、为什么要禁止贪污?

这跟为什么要走向统一是一个道理,人类总是倾向于交易成本最低的交往方式。天天靠抢劫、贪污为生,这种方式看着爽,而实际上,交易成本特别高。所以,一直这么玩,拓跋鲜卑早晚会把自己玩死。

于是,奇女子冯太后出手了。

冯太后是北魏第五位皇帝、文成帝拓跋濬的妻子。但文成帝拓跋濬死得早。所以,年纪轻轻的冯太后就与新继位的小皇帝,遭遇了主少国疑的窘境。这时候,彪悍的鲜卑贵族将军们肯定不听话。

但是,没想到,冯太后比这伙鲜卑贵族们还彪悍,三下五除二,就把这些人全都干掉了。但等小皇帝长大了,小皇帝献文帝也不听话了。于是,冯太后再出手,又把小皇帝也干掉了。

这之后,皇位传到了冯太后的孙子拓跋宏,也就是孝文帝手中。但是,孝文帝还是个孩子,所以冯太后只能二度临朝。

自公元465年寡居称制到公元490年去世,冯太后成为北魏朝堂的事实主宰。所以,北魏汉化改革,长期由冯太后主导。所谓孝文帝改革,在公元490年以前,实际是冯太后改革;在公元490年以后,直到公元499年孝文帝去世,才算孝文帝改革。

在政治层面,汉化就是集权,而集权就是要健全官僚制。但北魏官僚竟长期以抢劫和贪污为生。所以,当务之急就是解决北魏官僚的生活方式,然后改变北魏官僚系统的政治生态。

于是,公元484年,冯太后仿效魏晋旧制,下达了“班俸禄”诏书,规定在户调之外,每户增调帛三匹、谷二斛九斗,用以给付官员俸禄,即“始班俸禄,罢诸商人,以民事,户增调帛三匹,谷二斛九斗,以为官司之禄”。

以前官僚们靠贪污和抢劫为生,但现在不用去抢了,因为国家给你们发工资了。如果以后再去贪污、再去抢劫,那就不是不发工资的问题,而是要你命,“禄行之后赃满一匹者死”。

给官员发工资这件事,非常重要。

第一层回路是国家为百姓提供公共服务、然后百姓向国家交纳税赋。这一层回路,连部落制的草原政权都能做到。但是,王朝制的中原政权,还需要完成第二层回路。即:国家通过官员向百姓收税,然后再用收上来的税养活官员和养活政府。

这是王朝制或集权制的关键一环。而这一环还有扩展效应。那就是为了给官员发工资,国家就必须关心和组织社会生产。

于是,公元485年,均田令随即推出。国家为民制产。百姓拿着国家提供的土地资本去创造物质财富。而国家的税赋,也就有了直接可见的合法性依据。

五胡乱华,实际是草原部落制对中原豪族制的沉重打击。在这场较量中,中原的豪族制一败涂地。所以,北魏也要面临豪族问题。豪族垄断了地方的经济生产和社会治理,国家根本无法集中资源提供公共服务。这种局面下,什么均田令、班俸禄,甚至官僚制,全都没有用武之地。

于是,公元486年,三长制取代了宗主督护制。北魏建立了五家一邻、五邻一里、五里一党的基层架构。邻、里、党各设一长,故称三长制。三长制的意义,一是瓦解和取代了宗主督护制;二是将官僚制可以贯彻到最底层。

回过头来,我们重新梳理一下班俸禄、均田令以及三长制,就会认识到历史有时候就是押着同样的韵脚。

班俸禄完善了官僚制,而其本质则是中央集权加郡县制。这是始皇帝创立的制度,彻底的秦政秦制。秦政秦制一立,部落制想不瓦解都不行。在农耕的中原,这套算法的优势无可比拟。

均田令,实际是一种变相的土地私有。与始皇帝的“使黔首自实田”,其实是一回事。始皇帝时代,你家有多少田就向政府汇报有多少田,然后国家承认你的所有权,并以此为基础向你征税。而均田令,则是国家租给你多少田,然后承认你的使用权,并以此为基础向你征税。

三长制,更是如此。与秦汉的乡亭里制放在一起,你根本看不出什么区别。北魏的邻、里、党,与秦汉的乡、亭、里,仅是名称不同、颗粒度不同。认识起于分类、管理起于认识;分类了才能认识、认识了才能管理。三长制实际是对基层社会的重新分类和重新认识。完成了分类与认识之后,官僚制才能对接基层社会。到这个时候,政府才能收税,而集权也才能落地。

所以,北魏汉化,完全可以看做是对秦政制的复古。这套集权制度,被汉末以来的豪族形态瓦解后,又被北魏给恢复了。

在冯太后期间,北魏的汉化改革一直在走收益递增的曲线。

班俸禄、均田令、三长制以及更早的离散部落等,这些汉化改革一直给北魏带来统治收益。最直接的体现就是国家有钱、国政稳定、国力上升,不仅能养官理政,还能扩军备战。

但改革也是有成本的。

最直接的成本,就是调整内部结构所耗费的大量资源。压制鲜卑军事贵族,需要花钱;赎买部族武装,也需要要花钱;完善官僚制和基层治理,还需要花钱。

如果汉化改革的收益一直能高于汉化改革的成本,即收益大于成本,那就是收益递增。换个烧脑一点儿的说法就是:如果每落地一项汉化改革的新增收益都大于新增成本,即新增收益大于新增成本,那就是边际收益递增。

而冯太后时期的汉化改革,就是这种趋势。

但是,边际收益在经历增长之后,一定会调头向下。因为新增收益不会永远高于新增成本。这就是边际收益递减定律。

当二者相等的时候,就达到了边际均衡点。北魏的汉化改革将在这个时候取得最大收益。而在这之后,继续投入成本进行汉化改革,就是收益小于成本,汉化改革将会得不偿失。

而这个边际均衡点,就是孝文帝迁都洛阳。

对于这个过程,我们无法量化到某个数值。因为所谓的成本和收益都不可能量化到具体数字和某个单位。那么,我们怎么判断这个边际均衡点?

好处找不到、坏处看得见,就是判断的依据。

迁都洛阳能够带来三个收益:一是便于统治北方中原;二是便于统一南方;三是便于巩固皇权。

但问题是统一南方只是迁都洛阳的幌子。目的是迁都洛阳,手段是以统一南方为幌子。不说统一南方,鲜卑贵族们死活不答应离开平城、迁都洛阳。所以,孝文帝没想统一南方,而只想迁都。而鲜卑军事贵族们更没想统一南方。甚至,这时候,不是他们没想,而是实力不允许。

当初,崔浩之所以反对北魏从平城迁都河北,主要基于三点理由:一是距离产生美,东州之人不了解北魏实力,所以才会臣服北魏的统治,如果了解了,那就不是臣服而是造反;二是拓跋鲜卑太野蛮,举部迁到东州之地,就是去扰民添乱,所以不如呆在山西,虽然挨饿但还能吃到河北的租子;三是草原柔然虎视眈眈,一旦离开故地,云州和平城肯定控制不住。

这三点理由,前两点都被消灭了。但第三点一直是问题。那就是迁都洛阳之后怎么继续控制山西故地。最后,出问题的,恰恰是这个地方。

历经冯太后改革,北魏的官僚制已经初步形成。而且,孝文帝正是正当年富力强。所以,孝文帝的统治威信,一点儿问题都没有。唯一让他不爽的,就是鲜卑贵族跟他的关系,太过平等。这伙人都是北魏的创始股东,所以难免各种不服。皇帝英明,那大家就真听话;皇帝任性,那大家不惯着。

既然是这样,那迁都洛阳到底还有什么好处?

就北魏而言,迁都洛阳的汉化改革,已经得不偿失,即好处找不到。而坏处却看得见,一是山西必然难以控制;二是孝文帝与鲜卑贵族的关系必然出现裂痕。

所以,这时候的新增收益已经不足以抵消新增成本。边际收益只能调头下降,开始出现边际收益递减。

虽然边际收益下降了,但北魏的国力还在上升。这就好比踩刹车减速了,但汽车仍会往前走,而不会向后走。只有边际收益持续下降,导致总收益也下降的时候,北魏才真正遭遇问题。

而孝文帝接下来的改革操作,则是一个不断拉低边际收益、不断抬高边际成本的过程。这些操作,从汉化的情怀来看,非常好;但从改革的效益来看,却非常不好。

以前的汉化改革,是触及筋骨。而迁都洛阳之后的汉化改革,则是触及灵魂。

首先是改衣服,原来胡服不让穿了,一律改穿汉服;其次是改语言,原来的鲜卑话不让说了,必须说汉语;第三是改姓氏,把鲜卑姓氏统统改为汉人姓氏,所以孝文帝拓跋宏,也称元宏,因为拓跋改姓元了。

同时,孝文帝还引了汉人的门阀制度,鼓动鲜卑贵族与汉人豪族联姻。这一点最要命。因为汉人的门阀制度恰是五胡乱华的重要原因。中原的汉人不是打不过胡人,而是豪族形态的汉人打不过部落形态的胡人。如果孝文帝恢复了汉人的豪族形态,那西晋怎么死,北魏也怎么死。

改衣服、改语言、改姓氏,甚至还要与汉人联姻改血统,当然还要改文化,也就是移风易俗,孝文帝改革比商鞅变法还要深刻。商鞅变法是利用人性,而孝文帝改革则是反人性。所以,不知道的话,你都会认为孝文帝是派到拓跋鲜卑的卧底。他是有多恨自己和自己的部族,才会做出这种程度的改革?

因此,迁都洛阳之后的汉化成本,一定会非常高。那会高到什么程度?

首先是太子不满意了,非要拉着一批鲜卑豪贵跑回平城。一旦太子跑回平城,那北魏就会出现两个中央、两个朝廷。而鲜卑贵族一定会支持太子而反对孝文帝。所以,孝文帝果断出手,亲自平叛。老子干服了儿子,随即就把太子给废了,还打了一百多棍。但是,还不放心,最后直接把废太子赐死了。

孝文帝不缺乏能力,更不缺决心。为了汉化,他连亲儿子都能干掉。这个操作已经超过秦孝公。于是,不满意的鲜卑贵族,在孝文帝面前只能忍辱求存。后来,孝文帝直接告诉这伙人:大家死了也没必要迁回故地安葬了,洛阳就是咱的家,死了就葬在洛阳。孝文帝汉化,不止是改活人,而是连死人也一起改。

公元494年到495年间,孝文帝终于实现了迁都洛阳。随即,就开始了对南朝的统一战争。但是,一交手才发现自己没有从前那么强,而南朝也不是以为的那么弱。甚至,南朝齐还搞了防守出击。

公元499年,在迁都洛阳4年后,孝文帝一命呜呼。孝文帝活着的时候,能够镇住鲜卑贵族。孝文帝死后,鲜卑贵族肯定要反复。

但是,孝文帝的雷霆举措在他死后仍然余威犹在。又是迁都洛阳、又是移风易俗、又是杀子立威、又是不换思想就换人,这套流程走完,直接干废了鲜卑贵族。关键是洛阳的确比平城好。这里的生活富足完全不是平城故地所能比的。所以,孝文帝死后,北魏也没有重新迁回平城。

那么,没有重新迁回平城是因为鲜卑贵族集体转性了吗?他们都被孝文帝的英明决策给说服了?

套用普朗克的一句名言,“新科学事实之所以胜出,并不是因为反对者都被说服了,而是因为反对者最终都死了……然后熟悉这个事实的新一代人长大了”。

所以,最大的可能不是反对派被说服了,而是要么被干死、要么被下课。而干死和下课,都意味着北魏自己消灭了自己的反对派。这就是孝文帝迁都洛阳之后的汉化成本。这个成本已经高到令人发指的地步了。

在五胡十六国以及南北朝时期,之所以胡人雄主辈出,不是因为胡人基因变异了,而是因为胡人的部落制完胜中原的豪族制,是部落制撑起了胡人雄主。北魏统一中原,实际是拓跋鲜卑的部落兵成为北方最强,造就了北魏的历代雄主。而北魏历代雄主的支柱力量,就是鲜卑八部的胡人部落兵。你孝文帝把部落兵的领导层全给干掉了,那北魏还怎么继续强?

所以,孝文帝迁都洛阳之后的汉化改革,不止是刮骨疗毒、也不止是伤筋动骨、更不止是自我肢解和改造灵魂,而是自废武功。

孝文帝改革的影响,就是开始把北魏拉向崩溃的边缘。

此后,豪门出身的汉人士大夫崛起于北魏朝堂,甚至开始打压排挤鲜卑的军事贵族和武人士兵。公元519年,大臣张彝父子主张“排抑武人,不使预在清品”。这就等同在制度安排上清洗掉鲜卑军人。鲜卑士兵群情激愤,追到尚书台骂街,“羽林虎贲几将千人,相率至尚书省诟骂,求其长子尚书郎始均”。最后,尚书郎张始均,被鲜卑大兵活活烧死。

最要命的还是山西故地的六镇军人。这伙人曾经是国之肺腑,却在20多年后混得连饭都吃不上。公元523年,六镇起义爆发,北魏正式跌落悬崖。北魏不仅失去了鲜卑军人的支持,而且还与鲜卑军人互为仇雠,甚至花钱请柔然出兵平灭六镇军人。

而此时的北魏军事实力,更是如同弱鸡一般,早已没了当初横扫天下的豪迈。公元528年,山西北秀容的契胡部首领尔朱荣,成为北魏的董卓,带兵冲到洛阳、制造了河阴之变。而公元529年则更是神奇,南朝梁的陈庆之仅率七千士兵就杀到了洛阳,要给北魏改朝换代。

为什么北魏迁都洛阳后会变弱、会崩溃?

一是节奏的问题。在胡汉还没有完全融合的大背景下,孝文帝实施了加速汉化的改革。这实际就是在制造矛盾,比如北魏大兵围攻尚书台事件。

二是支柱的问题。北魏支柱是拓跋鲜卑的部落兵。失去这伙人的支持,北魏别说与南朝竞争,就是自立北方都是问题。

三是边际的问题。汉化是方向,也是趋势,而且还是正确的方向和必然的趋势。但是,这里面涉及到一个边际成本和边际收益如何平衡的问题。

四是选择的问题。汉化不是豪族制,而是集权制。豪族制的汉人打不过部落制的胡人。但是,冯太后改革复古了集权制,而孝文帝改革却是在重复豪族制。

既然如此,孝文帝为什么还要迁都洛阳?

“我们的任务是过河,但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题,过河就是一句空话。”

汉化和汉化改革,就是北魏要造的桥和船。北魏的目的是国力强盛。但是,孝文帝把这个手段和目的给搞反了。为了汉化,当然是迁都洛阳。但为了国力,迁都洛阳则要慢慢来,移风易俗的汉化改革更要慢慢来。如果迁都能解决所有问题,那北魏名臣崔浩就不会阻止迁都了。

那孝文帝是愚蠢吗?看不到成本巨大、后患无穷吗?

这实际就是一种内卷。北魏在统一北方和扫荡柔然后,已经所向披靡。所以,之后的汉化改革才会如此顺畅。

冯太后改革时期,几乎一年一个政策。改革当趁好时光没,北魏恰在好时光。正是因为好时光上一路顺风,所以北魏朝堂积攒了太多的过剩精力。于是,接下来的操作就不是向外进取,因为外部无对手;而是向内演化,因为内部有情怀。这时候,内卷就出现了。

内卷的一个特点就是脱离实际的精益求精。改服装、改语言、改血统以及各种移风易俗,本可以慢慢来,而孝文帝却拿出巨大的精力和成本生硬推进。

而不断的精益求精,一定会走向内卷的极端,即把手段当成了目的。现实生活中,这种情况也随处可见。企业的目的是为了赚钱,但权力最大的不是生产、销售和研发部门,往往是人事和考核部门。企业是如此,其他大的官僚化组织更是如此。久而久之,大家统统忘记了目的是什么。甚至,把手段当做了目的,然后拼命地造船、造豪华大游轮,拼命地造桥、造九孔赵州桥。而等船也造了、桥也造了,大家却忘记了过河。

单字解释: 巅 峰 过 后 是 悬 崖 北 魏 孝 文 帝 迁 都 洛 阳 一 段 内 卷 到 极 致 的 汉 化 改 革版权声明

本文仅代表作者观点,不代表历史迷立场。

本文系作者授权历史迷发表,未经许可,不得转载。