汉景帝,是我国第一个盛世“文景之治”的主人公之一。既然是盛世,那么应该是意味着和平和富饶的。不过事实却恰恰相反,在文景帝在位时期,西汉的基业差点因为一场祸乱而毁于一旦,史称“七万之乱”。正是因为爆发了七万之乱,才有了后面的汉景帝诛杀晁错之事。

七王之乱的前因后果

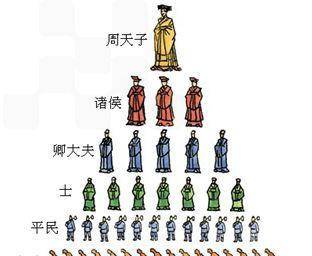

西汉开国皇帝刘邦,先从秦末起义,又从项羽手中夺得天下,对郡县制和分封制的利和弊是深有体会的。因此,在西汉之初刘邦便施行了郡国并行制,即在分封刘姓子弟的同时,又在地方设立郡县。

(晁错言)今削之亦反,不削亦反。削之,其反亟,祸小;不削之,其反迟,祸大。——《汉书·吴王刘濞传》

为了解决诸侯王尾大不掉的问题,汉景帝决定采用晁错的削藩之策,对诸侯王开刀。此举引发的后果就是,七王以清君侧为由,起兵造反。

而此时的汉景帝,也许是慌乱,也许是真的不满,最终听取了袁盎的建议,诛杀晁错借以平息叛乱。

这就是七王之乱的前因后果。

一、袁盎的蛊惑

晁错为御史大夫,使吏案袁盎受吴王财物,抵罪,诏赦以为庶人。——《史记·袁盎晁错列传》

袁盎与晁错的不和由来已久,袁盎更是因为晁错被贬为了庶民。因此,当七万之乱爆发之时,袁盎为了报仇,特意面见景帝,对其说道:“吴所以反状,以错故,独急斩错以谢吴,吴兵乃可罢。”汉景帝思考良久,认为它说得有道理,就下旨杀了晁错。

二、汉景帝的顾虑

汉景帝之所以杀了晁错,固然有袁盎蛊惑的成分,但更多的则是基于帝王视角的考虑。

(文帝时)当是时,太子善错计策,爰盎诸大功臣多不好错。——《史记·袁盎晁错列传》

因此,在晁错提出削藩以后,朝中大臣甚至是其父亲都是持反对态度的。而恰巧由于晁错的措施,引起了如此大的反弹,不杀他不足以平息群臣的怒火。

其次,七王打着的口号乃是“清君侧,诛小人”。

在古代,尤其是涉及到皇位,都特别注重师出有名。曹操挟天子以令诸侯多年,早就能够取汉室而代之,却一直没动手,就是因为他堵不住天下悠悠众口。

最后,杀晁错是为了平息其余诸侯的怒火。

七王之乱的真正诱因,说到底还是因为晁错提出的削藩之策。如果汉景帝此时不杀了晁错,那么没有造反的诸侯就会心生惶恐。这些诸侯最好也不过是按兵不动,稍微严重一点就可能加入造反的队伍。

结语

汉景帝明知杀恩师晁错,七国并不会因此罢兵,为何还要将其腰斩?

从晁错贸然提出削藩之时,他的结局就已经注定。无论杀晁错能否令七王退兵,汉景帝都会杀了他。因为他不仅得罪了群臣,还得罪了诸侯,汉景帝为了顾全大局是不可能保的,袁盎之策只是个诱因罢了。

这不禁令我想到了商鞅,同样是激进派,同样是将全国上下得罪了便,商鞅被处以车裂之刑,晁错被处以腰斩之刑。

这或许就是变法者的命吧。

单字解释: 汉 景 帝 明 知 杀 恩 师 晁 错 七 国 并 不 会 因 此 罢 兵 为 何 还 要 将 其 腰 斩 ?版权声明

本文仅代表作者观点,不代表历史迷立场。

本文系作者授权历史迷发表,未经许可,不得转载。